A cosa serve un’opera d‘arte? Molti critici, studiosi e intellettuali hanno cercato nelle varie epoche di rispondere a questa domanda attraverso dibattiti, teorie, saggi; ovviamente qui non vogliamo addentrarci in una macro-questione del genere, ma sottolineare come l’uomo abbia sempre cercato un appiglio, una luce che indicasse, nell’incertezza della sua condizione precaria, una strada; forse chiediamo una lettura, una possibilità altra da quelle del nostro quotidiano: a volte capita che le opere d’arte illuminino delle zone altrimenti al buio, chiedendoci uno sforzo, facendoci fermare a riflettere sulla società in cui viviamo che cambia pelle continuamente, rigenerandosi e contraddicendosi.

A luglio a Dro, tra le montagne, la magnifica Centrale Fies, che durante i mesi invernali alacremente lavora tra produzioni e residenze artistiche, ospita il festival di arti performative Drodesera che ogni anno presenta un nuovo concept andando a indagare pieghe incerte del nostro presente e interrogando lo spettatore. Il 2017 è stato Supercontinent ossia “un ecosistema da esplorare dove la complessità permette di trattare tematiche e necessità attuali senza dimenticare la potenza della ricerca che sta nel mezzo, nella pratica artistica che genera addizioni e sottrazioni, per farsi segno e presentarsi al pubblico senza rinunciare a immaginare nuove destinazioni a cui approdare”.

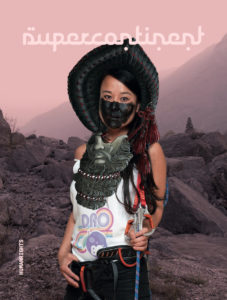

Il tema di questa edizione si è concentrato proprio sull’accoglienza di tutte quelle sfumature che esistono nell’essere umano, a partire dalla calda questione identitaria, culturale, propria di ciascuno di noi. Un concept esplicitato anche nei 5 manifesti realizzati per l’identità visiva del festival: A.V.E.R.P., ossia le iniziali di ogni persona fotografata da Dido Fontana e ri-narrata grazie alle illustrazioni di Zoe Lacchei che ne ha ibridato figure, contesti e volti. Ciascuna di queste immagini è accompagnata da una domanda che interroga lo spettatore su cosa farebbe se si trovasse in determinate situazioni che chiamano in causa i diritti di artisti o di rifugiati. Supercontinent invoca l’empatia guardando oltre il contingente, chiede quello sforzo necessario a proiettare l’uomo verso un’esistenza comunitaria migliore, fatta di accoglienza, di condivisione.

“Può l’arte cambiare la realtà? Può l’artista lanciare un segno profondo in una comunità innescando con un atto performativo un dubbio, un’idea rivoluzionaria?”. I performer presenti a Fies vanno proprio a turbare, a innescare dei cortocircuiti che chiedono allo spettatore uno scarto/scatto in più verso la comprensione, la compassione, lo stupore; facendoci pensare che ci sono questioni, modi, usanze, culture che se mescolate, intrecciate e ibridate tra loro possono dar vita ad altro, a qualcosa non necessariamente definibile, ma rappresentativo di un nuovo segno di interpunzione. Un modo per aiutarci a leggere un presente in continua evoluzione e movimento, dove non esistono solo sistemi binari entro cui siamo obbligati a riflettere concettualmente e schematicamente, ma ci sono altre possibilità e altre forme di paesaggi che mutano e ci accompagnano verso nuove stupefacenti visioni. Verso un supercontinent insomma.

Live Works – Studio Visit

Il primo weekend della 37esima edizione di Drodesera è stato dedicato alla V edizione di Live Works Performance Act Award, piattaforma di ricerca curata da Barbara Boninsegna, Daniel Blanga Gubbay e Simone Frangi. Fondato nel 2013, il progetto si focalizza sull’approfondimento e all’ampliamento della nozione di performance; sostiene e produce ricerche ibride con l’intento di sottolineare la natura di apertura e fluidità del performativo, la sua implicazione sociale e politica. Per 10 giorni i 10 artisti selezionati – attraverso un bando che ha registrato più di 300 richieste di partecipazione – sono stati in residenza a Centrale Fies per poi presentare il lavoro svolto durante il weekend del festival a loro dedicato; dal 2017 una delle novità di Live Works è nella concezione del premio che vede vincitori tutti i finalisti, immettendoli in un processo di sostegno alla ricerca.

Se ci chiediamo quale sia il compito dell’arte, possiamo dire come non abbia solamente a che fare con la bellezza, ma anche con la capacità di interpretare dei temi caldi e allo stesso tempo sommersi del nostro quotidiano, ritrattandoli con la propria sensibilità per poi sottoporli all’occhio di chi guarda. Nel rimescolamento sta quell’impasto che aggiunge valore anche a un lavoro in progress, a cui si è arrivati dopo 10 giorni di residenza creativa a Centrale Fies. E allora andiamo a vedere più da vicino alcuni dei progetti presentati in questa edizione di Live Works a cui si è assistito.

C’è un’ibridazione culturale, sonora e generazionale nella performance di Mercedes Azpilicueta: con Yuko & Justine l’artista argentina ha coinvolto una signora e una musicista del territorio per dare vita a una nuova forma di memoria soggettiva. Partendo da due citazioni tratte dal libro The words of others di Leon Ferrari, Azpilicueta ha lavorato traducendo storie private e immagini intime, trasformandole in una sequenza di parole, poesie, musica e gesti in cui si sono affastellati dialetto locale, punti di vista insoliti, assonanze visive e storie private. Tradurre, come scriveva Cesare Garboli, significa tradire: e il tradimento qui sta proprio nel cercare ciò che fiorisce nella propria mente una volta stimolata da un’altra storia.

Madison Bycroft – foto di Alessandro Sala

Il tema dell’ibridazione si ritrova anche nello stupefacente, divertente, sottile e intelligentissimo lavoro di Madison Bycroft Mollusk Theory soft bodies. Partendo dal corpo molle di una seppia, l’artista australiana ha creato una lezione-performance divisa per capitoli in cui attraverso citazioni, canzoni rap, gesti, immagini video si sono affrontati metaforicamente o esplicitamente alcuni dei temi che interrogano la nostra società. E così i vari episodi in cui è diviso Mollusk Theory (origins, definition, lexicon, boundaries, drag, obscurity, love) non sono altro che il sunto di tutto quello che un corpo – qualsiasi, ma che in questo caso diventa politico – può contenere o dovrebbe contenere in sé. Durante la performance Madison Bycroft si trasforma da ragazzo a ragazza, da pesce a essere indefinito, per costruire e decostruire, interrogare e ironizzare usando la seppia come elemento per scardinare le categorie di riferimento e le varie classificazioni su cui si basa la nostra società: per via della sua forma e sostanza, questo essere marino non ha una precisa origine, non si può intrappolare in una definizione binaria di maschile e femminile, non ha un vocabolario di riferimento, non ha confini teorici e fisici in cui può essere delimitato, è ambivalente, è sfuggente; soprattutto scompare nell’inchiostro, segnando la sua assenza nella presenza.

Urok Shirhan – foto di Alessandro Sala

Identità nazionale, colonialismo e appartenenza culturale sono tematiche che attraversa Empty Orchestra di Urok Shirhan, un lavoro che ha diviso molto il pubblico soprattutto nelle reazioni emotive, tra chi rideva a crepapelle a chi era lacerato interiormente. L’artista olandese-irachena gioca molto sulla sua origine, sulla difficoltà di non percepire una vera e propria lingua madre divisa tra olandese, iracheno e libanese dando vita a una performance dove la fonetica, gli accenti, i dialetti indicano una provenienza non solo territoriale ma anche culturale, facendo sentire una persona parte di una comunità. Attraverso la riproduzione di alcuni video di cantanti propri della tradizione mediorientale, Urok Shirhan interpreta ciò che viene sottoposto all’occhio dello spettatore come donne e uomini intenti a performare una canzone, per finire con l’inno iracheno restituito con il vibrato secondo la tradizione canora araba e quella americana, suggerendo implicitamente come l’Occidente possa annientare e colonizzare una cultura millenaria andando a sostituirla con la propria.

Claudia Pagès indaga invece i processi di comunicazione mentali che non implicano l’uso del linguaggio ma trasmettono pensieri all’altro attraverso l’espressione di una glossolalia. Con Emissions, fools & care ci parla di radio mentali e degli esperimenti di telepatia realizzati da Upton Sinclair e la moglie Mary Craig per poi finire nel sottile filo della disgregazione psichica citando l’Elogio della follia di Erasmo Da Rotterdam, ma perdendosi in un lavoro che risulta troppo parlato e poco performato.

Alok Vaid-Menon – foto di Alessandro Sala

Il tema dell’identità viene trattato anche da Alok Vaid-Menon con Watching you / Watch me che, utilizzando i social media più diffusi (facebook, instagram, tinder), dispositivi quali video, computer, cellulare e le loro app, dà vita a una performance che intreccia un’interessante forma che attraversa i confini dello storytelling, del visual mediale, sonoro e attoriale. Alok gioca – dilungandosi forse un po’ troppo – sul tema del gender, essendo un performer trans; sul colore della sua pelle, avendo tratti indiani ma vivendo a New York City; e su come si affidino troppo ai social network i propri pensieri, paure, intimità, interrogativi, inquietudini, all’eterna ricerca di riconoscimento, visibilità, attenzione e amore. In un meccanismo distorto e virtuale in cui mentre si guarda all’altro – alla sua eccentricità, al suo mondo privato e patinato, costruito ad hoc per attirare attenzione – si guarda a se stessi, indagando cosa ci unisce, ci respinge e attira, in un vorticoso scroll di immagini, stupore e finta emotività.

L’edizione 2017 di Live Works ci mette di fronte a tematiche che interrogano la nostra sensibilità per accettare, accogliere, custodire il nostro presente. E lo continua a fare durante questi mesi invernali con le residenze offerte proprio agli stessi artisti che abitano temporaneamente Centrale Fies per cercare nuove forme d’arte, ma soprattutto nuove possibilità di vivere e sperimentare lavori che superino la performance.