Recensione a Dopo la battaglia – Pippo Delbono

Il Théâtre du Rond-Point, rinnovando una collaborazione decisamente consolidata con Pippo Delbono, ospita ancora una volta, nella capitale francese, la sua compagnia. L’artista ligure atterra così a Parigi con il recente Ubu in valigia per presentare al suo affezionato pubblico d’oltralpe Dopo la battaglia, insignito appunto dell’illustre premio come miglior spettacolo 2011. Produzione d’epoca berlusconiana dunque, che non disdegna alcuni affondi satirici – come un uomo mascherato che grida «meno male che Mimmo c’è!» – a partire proprio dagli antefatti: lo spettacolo avrebbe dovuto essere un’opera lirica, ma i tagli alla cultura perpetuati da anni lo hanno ridotto letteralmente all’osso.

Non più orchestra, non più cantanti, nessun figurante: il regista invita gli spettatori a immaginarli, mentre sulle note del Macbeth verdiano una sorta di foto di famiglia vivente proietta l’immagine di un’Italia d’altri tempi che non sono però cambiati. È solo nella sua forma virtuale ed economica di file audio che la musica operistica può ancora permettersi di calcare il palco: sono echi, estratti, rovine pompeiane che, nonostante una politica disattenta al limite della criminalità, si cerca in tutti i modi di tenere in piedi. E su queste mura così cariche di storia dei tratti, in forma di costumi, spargono chiazze dei tre colori più rappresentativi del teatro d’opera in particolare e del teatro in generale: il nero, il bianco ed il rosso. Il nero degli smoking ma anche del lutto, il rosso cardinalizio ma anche delle rose della danza dedicata a Pina Bausch – ed eseguita in scena proprio da una danzatrice della compagnia della grandissima coreografa, Marigia Maggipinti – o il bianco dei tutù e dei camici, che è anche il candore degli abiti indossati dalle attrici che, nella dedica finale dello spettacolo, circondano Bobò.

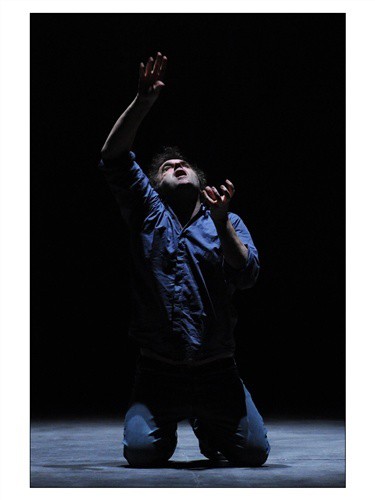

La politica italiana resta comunque solo il punto di partenza per un lavoro che allarga rapidamente lo sguardo, moltiplicando i mezzi espressivi, per guardare oltre il quotidiano. Ed è in uno spazio chiuso e dal grigiore claustrofobico che tutto si svolge: immagini, monologhi, incursioni video e performative si alternano in un montaggio volutamente non serrato, generante un flusso apparentemente casuale, per sviluppare un’indagine sull’infermità che da fisica si fa rapidamente mentale. Ma se la danza e la musica (presente anche dal vivo nelle toccanti note del violista Alexander Balanescu) creano sospensioni emozionanti liberatorie, è attraverso la parola che l’indagine si fa materica. Artaud, Kafka, Pasolini, Whitman: è con i loro versi o racconti che Delbono dipinge, con violenza pollockiana, la sottile trama del proprio lavoro. E con Dante: Ahi serva Italia, di dolore ostello/nave senza nocchiere in gran tempesta/non donna di provincia, ma bordello!

Su questi versi scema quel magnifico inno all’Italia (una ed unita) che è il Va, Pensiero; Bobò sventola il tricolore in un climax patriottico dal retrogusto amarissimo: è un’Italia senza più voce quella che compare tristemente sul palco, privata anche dei suoi simboli nazionali più tradizionali, violati dall’uso falsante di una certa ala politica mitomane più che melomane. E le parole di Dante, con i loro otto secoli alle spalle, risuonano di un’attualità che ferisce.

Ma se si volessero davvero analizzare tutti i momenti e passaggi di questo lavoro, si dovrebbero ampiamente sforare i limiti spaziali di un articolo. Dopo la battaglia procede con un movimento vorticoso che ingloba argomenti ampi e importanti: dalle carceri ai manicomi, agli immigrati, alle guerre, tanto per citarne solo alcuni. Forse troppi si potrebbe pensare, perché data la vastità li si può solo, nel tempo di uno spettacolo, sfiorare con la frustrante sensazione di mai afferrarne davvero qualcuno. È un viaggio allo sbando quello in cui Delbono conduce, consapevole, la platea, stridente e gridato, oscuro ma con improvvisi lampi di dolcezza e delicata bellezza o brevi pause d’ironia, in cui si alternano così tanti momenti che alla fine, quando si rimette piede a terra, resta ancora un po’ di mal di mare. E forse il suo teatro chiede questo: non lo si può vivisezionare o analizzare al microscopio; occorre lasciarsi attraversare dalla tempesta per rendersi poi conto, nell’inevitabile quiete che segue sempre, cosa sia successo. Nella memoria restano frammenti, stralci di versi laceranti; il ricordo di chi non c’è più ma che ha dato tanto al teatro e alla danza; nelle orecchie risuonano ancora note delicate, e che vanno protette; rimangono impresse immagini potenti ed indimenticabili. Eppure resta anche un po’ d’amarezza. Nonostante lo spettacolo a prima vista sembri un compendio maturo della poetica teatrale di Delbono, manca forse l’ingrediente più impalpabile ma che da sempre ha caratterizzato, rendendolo magico, il suo teatro: la gioia. Un sentimento puro quanto raro che compariva come inattese piccole lucciole in tutti i suoi spettacoli; una briciola di speranza dalla forza incredibilmente vitale disseminata negli angoli più bui e improbabili della vita umana, e che Delbono ha sempre saputo cogliere per poi porgerli in dono al pubblico. Come, per esempio, ha saputo vedere negli occhi di Bobò la voglia di vivere nonostante tutto; ma anche Bobò è sembrato così affaticato, quasi al limite dell’insofferenza, da dare per la prima volta l’impressione di non essere felice in scena.

Un’amarezza che purtroppo affievolisce tutto quanto (e tanto) di bello c’è senza dubbio in Dopo la battaglia.

Visto al Théâtre du Rond-Point, Paris

Silvia Gatto