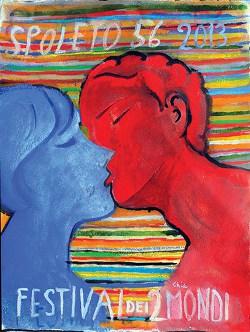

Si è chiusa la 56edizione del Festival dei 2Mondi di Spoleto e anche l’esperienza di E20umbria, l’aggregatore di blogger turistici e teatrali arrivati dalle diverse città italiane per restituire, attraverso la scrittura, gli spettacoli, i luoghi, gli artisti e l’atmosfera di un festival storico.

Si è chiusa la 56edizione del Festival dei 2Mondi di Spoleto e anche l’esperienza di E20umbria, l’aggregatore di blogger turistici e teatrali arrivati dalle diverse città italiane per restituire, attraverso la scrittura, gli spettacoli, i luoghi, gli artisti e l’atmosfera di un festival storico.

Perché Spoleto, perché i due Mondi? Come ha ben scritto in un altro approfondimento Roberta Ferraresi i due Mondi a cui si faceva un tempo riferimento, quello Italiano e quello d’oltreoceano, si sono ad oggi moltiplicati, aprendo ad altre possibilità, non solo territoriali (leggi l’articolo). Con E20umbria si è cercato di collegare ancora altri due mondi: quello reale e quello del web, quello tangibile e quello virtuale; un modo per arrivare a chi non vive il festival fisicamente, ma di riflesso ne legge; un modo altro di attraversare un mondo fondato sulla performance live; un modo per avere e lasciare una traccia che rimanga nel tempo, oltre che nella memoria di chi l’ha vissuto in prima persona.

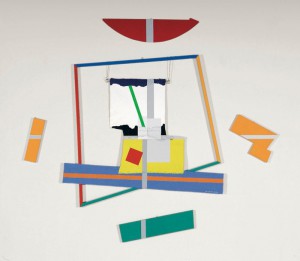

Si è cercato di bloccare schegge di tempo, emozioni, esperienze provando a tradurre in parole le escursioni nel territorio umbro, le passeggiate per i condotti spoletini, le mostre alla Rocca Albornoziana – edificio posto nel punto più alto della città, suggestivo e affrescato con dipinti del 1440 – o a Palazzo Collicola (ne abbiamo parlato in un parallelo tra Mark Morris e Gianfranco Chiavacci e nel Viaggio tra le mostre di Spoleto56), la bellezza eterea delle chiese longobarde, le note dei concerti che si sono susseguiti giorno dopo giorno (dal talentuoso Raphael Gualazzi all’orchestra della Scala diretta da James Conlon che ha chiuso il Festival con il concerto in piazza Duomo); ma soprattutto, mentre compito dei blogger turistici è stato quello di prendere avidamente tutto quello che veniva proposto a livello escursionistico, i blogger di teatro cercavano di incastrare il proprio calendario personale per vedere gli spettacoli dei grandi artisti attesi e passati per la 56edizione di Spoleto. Non stiamo a ripeterli tutti, qui trovate tutti gli articoli che Il Tamburo di Kattrin ha prodotto durante questa esperienza (link).

Parte interessante di questo progetto pilota è stato poter mescolare passeggiate per boschi a visioni di spettacoli teatrali e danzati, mostre a concerti, turismo culinario a scoperte dei beni storico-artistici di Spoleto, dove può capitare, per esempio, di entrare dentro una chiesa del 1700 e poi trovare un cripta risalente al 1200. Sugli spettacoli si sono riversate sensazioni e emozioni acquisite durante l’arco della giornata: impossibile scindere performance e territorio; le location mozzafiato hanno un’incredibile potenziale di suggestione che ricade su un pubblico storico che torna al Festival anno dopo anno, prendendosi ferie e vacanze.

Un progetto pilota che ha visto impegnata una grande quantità di energia, tra coloro che hanno ideato e20umbria e coloro che sono stati chiamati a partecipare. Kattrin ringrazia e saluta con affetto tutti i compagni di viaggio incontrati durante il Festival dei 2Mondi e coloro che hanno reso possibile questa esperienza!

Carlotta Tringali

Questo contenuto fa parte del progetto E20UMBRIA per il Festival 2Mondi di Spoleto