Intervista a Claudio Longhi

Claudio Longhi, studioso e regista, ha da qualche tempo riservato le sue attenzioni all’opera di Bertolt Brecht, fino all’allestimento de La resistibile ascesa di Arturo Ui (leggi la recensione), ora protagonista di una fortunata tournée. Lo incontriamo per un percorso fra teoria e spettacolo, ricerca e politica che apre diversi squarci su quello che in tempi recenti sembra un gran ritorno alla ribalta dell’artista tedesco.

Non avevo mai affrontato Brecht come regista, se non per un piccolo episodio di una serata all’Argentina qualche mese prima di cominciare a lavorare sulla Resistibile ascesa di Arturo Ui. Tuttavia, il mio interesse nei suoi confronti stava maturando da tempo sul piano della ricerca attraverso due canali. Il primo è Edoardo Sanguineti – che ha segnato il mio avvicinamento al teatro con l’esperienza dell’Orlando Furioso – la cui frequentazione è stata intensa, fra studio teorico e pratica; credo sia il più brechtiano fra gli intellettuali e i poeti italiani del secondo Novecento: nella sostanza di pensiero, nel rapporto con l’avanguardia, con la riflessione intorno al senso e al valore dell’esperienza dell’intellettuale all’interno di un contesto sociale. L’altro grande canale di mediazione per l’approccio al teatro di Brecht è stato lo studio su Marisa Fabbri, fra l’altro protagonista della mia prima regia; il lavoro per la monografia mi è stato molto utile per entrare dentro la complessa problematica della fortuna di Brecht in Italia.

C’è poi un antecedente – del tutto inconsapevole, non voglio mentire – che mi piace citare: in Italia una via un po’ più “oscura” del brechtismo rispetto a quella di Strehler è la via di De Bosio, uno dei primi registi italiani che ha affrontato Brecht nel nostro paese. Mi piace ricordare come la coppia De Bosio-Zorzi abbia legato il proprio percorso brechtiano all’esperienza di recupero di Ruzante; la mia prima regia con Branciaroli è stata La moscheta: mentirei se dicessi che l’ho fatta pensando a Brecht, ma diciamo che col senno di poi mi sono felicemente ritrovato in una coniugazione ruzantian-brechtiana che mi ha avvicinato di più alla via di De Bosio che a quella di Strehler.

Posso anche dire che in realtà sento come un antecedente diretto molto forte la trilogia koltesiana perché nella mia – nella nostra, perché lavoriamo sempre in gruppo – lettura di Koltès c’è stato un forte approccio di ordine politico: conosciamo soprattutto il Koltès degli anni Ottanta, quello del connubio con Chéreau, che è diventato un’icona di una certa cultura di riflusso al privato, ma c’è una fase precedente in cui era militante del partito comunista – un elemento molto forte nella fase germinale del laboratorio della scrittura koltesiana, che poi precipita nella scrittura degli anni Ottanta, in cui rinnega ogni gesto politico al proprio teatro.

Quando si arriva all’Arturo Ui allora lì si passa da una fase di interessi generali a una serie di condizionamenti specifici: il Teatro di Roma ha formulato una richiesta per uno spettacolo con alcuni specifici requisiti per il programma dell’Argentina e in un momento in cui il mio interesse su Brecht era molto forte inevitabilmente mi sono trovato ad andare in quella direzione. Avevo letto e visto l’Arturo Ui, ma non mi aveva entusiasmato; tuttavia quando ho cominciato a pensare a dei possibili testi brechtiani, sono rimasto folgorato dalla prima battuta della prima scena: «Tempi di crisi».

Sembra che in questi anni, in Italia, si assista a un singolare ritorno di attenzione nei confronti di Brecht, dopo anni di grande fortuna e altri di successiva rimozione. Quali sono, secondo lei, le ragioni che presiedono questa sorta di riattivazione?

Credo che da un certo punto di vista la fortuna del teatro brechtiano in Italia – in generale la sua diffusione nel secondo Novecento – sia una cartina tornasole di quello che è lo stato dell’arte sul piano dell’impegno politico e ideologico diffuso all’interno della comunità.

Il teatro brechtiano ha avuto un’esplosione nel dopoguerra – il momento consacrante per l’Italia è indiscutibilmente il Piccolo di Milano – che coincide con la fase della grande avventura politica dei teatri stabili, che vedono in Brecht e nel Berliner Ensemble un modello di teatro e drammaturgia che si vuole impegnata all’interno della società. È una fase eroica che va avanti e trapassa il ’68 e l’impegno ideologico forte del dopo-contestazione: fra gli Anni ’60 e ’70 c’è davvero un laboratorio intenso di riflessione e sperimentazione su Brecht, al servizio di una sinistra che si sta armando in una situazione di forte tensione politica che porta agli Anni di piombo. Poi effettivamente c’è il riflusso al privato degli anni Ottanta, che se da un lato coincide con la problematicissima categoria di postmoderno – legata alla fine della storia e alla morte delle ideologie che culmina col crollo del muro di Berlino – dall’altro, in particolare per l’Italia, assistiamo all’ultima ferale conseguenza del ’68, che, come dice Sanguineti, ha bloccato il dibattito politico nel nostro paese, perché scadendo immediatamente nella deriva di Piazza Fontana e del terrorismo ha fatto sì che fosse materialmente impossibile intervenire ideologicamente in maniera forte perché immediatamente si veniva tacciati di essere cattivi maestri, di essere propugnatori della strategia della tensione. Ed è un blocco che ha determinato una latitanza assoluta di Brecht tra anni Ottanta e anni Novanta. Il ritorno di Brecht in questi ultimi anni è sicuramente un tratto forte per noi – penso al debutto di qui a qualche mese della Santa Giovanna dei macelli di Ronconi – ma non è un fenomeno solo italiano: dall’Opera da tre soldi di Bob Wilson col Berliner Ensemble, in cui uno dei maestri del teatro postmoderno incontra la roccaforte dell’avanguardia europea, fino alla Busker’s Opera di Lepage.

Questa sorta di Brecht-renaissance credo sia prima ancora una engagement-renaissance o quantomeno un primo tentativo di lettura critica della cultura postmoderna che sta cominciando a emergere. Le cose stanno cambiando e – da quello che ritengo essere il mio osservatorio privilegiato di docente universitario – lo sto notando proprio negli studenti: sono test che faccio spesso, chiedendo ad esempio che cos’è la borghesia; per lungo tempo mi è stato risposto che siamo tutti borghesi e non esistono più le classi sociali. Mi viene sempre in mente quel passo terribile di Come si diventa materialisti storici? di Sanguineti in cui dice che gli unici che sono rimasti veramente comunisti sono i capitalisti perché sanno di che classe sono esponenti, mentre il proletariato ha perso il senso dell’appartenenza ad una classe. La vera tragedia è che circa il 98% dell’umanità rientra in condizioni di proletariato o sotto-proletariato e nemmeno sa di esserlo. Ho come l’impressione che una fase di riacquisizione di coscienza di classe sia inevitabile e mi auguro che non sia traumatica al punto di scadere in una destabilizzazione dello stato, estremamente pericolosa in un momento come questo. Proprio per questo motivo penso sia determinante interrogarsi con tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione sull’importanza della politica e dell’ideologia all’interno del nostro vivere. E credo che gli allestimenti di Brecht siano un termometro di questa febbre: ognuno ci arriva coi suoi bagagli di esperienza, con le sue letture, coi suoi universi di riferimento, ma ci stiamo arrivando.

Le polarità coinvolte dall’opera di Brecht riguardano tanto il lavoro degli attori che il ruolo del pubblico: come avete lavorato su questi due livelli? Cosa resta dell’effetto di straniamento oggi, in quella che si vuole un’epoca post-ideologica?

La questione è ovviamente enorme, perché capire che cosa sia l’effetto di straniamento non è semplice: basti pensare che nelle interviste, gli attori e i collaboratori di Brecht dicono che con loro non ha mai parlato di straniamento. Quindi c’è un’overdose di riflessione sul piano teorico, ma una sostanziale elusione del problema quando ci si trova a discuterne materialmente con gli attori.

Per me è stato importante per capire – per arrivare a intuire cosa può essere – l’effetto di straniamento, il saggio di Brecht sulla scena di strada, quando equipara la recitazione epica a quella che avviene subito dopo un incidente: i testimoni, cercando di raccontare cos’è successo, utilizzano una sorta di mescidanza fra raccontare e agire per cercare di sortire un effetto su chi sta ascoltando.

Un’altra cosa che mi è servita molto – forse quella che mi ha aiutato di più nell’allestimento dell‘Arturo Ui – viene dal rapporto con Marisa Fabbri: prima di diventare una grande attrice del teatro di regia, è stata un’attrice di tradizione, essenzialmente una caratterista del teatro all’antica italiana. In seguito ha utilizzato questo caratterismo come strumento di straniamento; è accaduto quello che Mirella Schino, riguardo alla Duse, ha definito come un processo di risemantizzazione, da parte delle nuove generazioni, di stilemi provenienti da tradizioni precedenti. Ho cominciato a riflettere più sistematicamente su tutto il grande rapporto di Brecht con il kabarett e la cultura popolare, nonché sulla tradizione tutta italiana del caratterismo: il pedale del cabaret, del varietà, del caratterismo è quello che ho avuto più presente lavorando su Brecht.

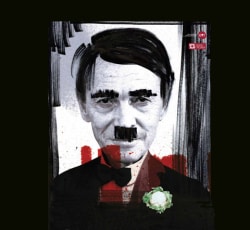

Infine, vorrei fare una riflessione su una scelta precisa per questo spettacolo: in generale ci è stata riservata un’ottima accoglienza da tutti i punti di vista, ma alcuni critici ci hanno contestato lo scarso coraggio nella via dell’attualizzazione. In realtà si è trattata di una scelta deliberata: il rimando a quello che sta succedendo oggi è ovvio e poteva essere anche un’associazione di Hitler alla figura di Berlusconi, sarebbe stato molto facile fare un’operazione del genere. Ma dentro l’idea di straniamento c’è un principio ideologico, etico, politico, poetico, esistenziale: ossia che le cose viste da lontano si vedono meglio. Infatti, quando Brecht vuole parlare ai tedeschi di Hitler non lo porta mai in scena direttamente: lo trasforma in un gangster di Chicago, in un predone cinese, in Creonte dell’Antigone. Perché fa quest’operazione? Perché ha necessità di richiamare i tedeschi a guardare oggettivamente una storia di cui sono complici. Quando ci sei dentro come fai a guardare una storia con oggettività? Credo che vedere cos’è successo nella Germania weimariana degli anni Venti ci aiuti a guardare meglio cosa sta succedendo oggi: credo sia molto più forte il tipo di impatto che ci può venire da un’operazione di questo genere.

Roberta Ferraresi