Il Teatro Fondamenta Nuove chiude la sua stagione con l’ultimo studio, quasi un’anteprima, di Quello che di più grande l’uomo ha realizzato sulla terra. È il nuovo lavoro di Silvia Costa con Giacomo Garaffoni, Lauda Dondoli, Sergio Policicchio, che – dopo la messinscena – hanno incontrato il pubblico del teatro veneziano. L’occasione è quella – insieme alla compagnia – di approfondire il processo compositivo, le scelte artistiche, le modalità di sviluppo e trattamento drammaturgiche e sceniche alla base di questo spettacolo, finalista al Premio Scenario 2013 e al debutto a inizio giugno al Festival delle Colline.

© Matteo de Mayda

Il titolo sembra quasi una domanda. Così, anche tutto lo spettacolo: è un mistero, sia in senso generale che nello specifico delle singole scene e azioni. Nelle note, si legge dell’ispirazione a un racconto di Carver: «è come se ci chiedessero di descrivere a un cieco com’è fatta una cattedrale». È una frase che racconta di una tensione asintotica, vibrante proprio anche della sua impossibilità di compiersi; che forse implica uno sforzo sempre più estremo, tanto quanto l’obiettivo si allontana.

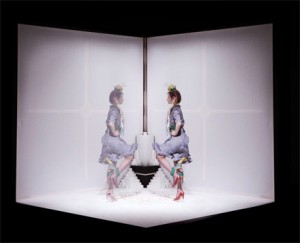

C’è una condizione di mistero, di enigma, di latenza che impregna tutto lo scorrere dello spettacolo. I quattro performer sono sempre di spalle, i volti si vedono di rado. Agiscono su un quadrato bianco, fatto di pavimento e due pareti di fronte al pubblico, che accoglie pochissimi oggetti. Parlano di cose che ci sono e non ci sono; si muovono in modo naturale ed eccentrico, con azioni esplicitamente simboliche o altrettanto nettamente decontestualizzate; si riferiscono a fatti comprensibili o meno, cui lo spettatore può accedere secondo la propria capacità immaginativa.

Quello che di più grande l’uomo ha realizzato sulla terra è incredibilmente concreto, fondato sulla materialità delle piccole cose, sulla matericità dei gesti, sulla quotidianità dei dialoghi, sulla normalità degli abiti. Poi, c’è qualche intrusione estrema (di senso, di figura, di suono). Queste, insieme alla tensione tanto insistita e vibrante alla (presunta) normalità del quotidiano, provocano un senso di indeterminatezza, di astrazione. Le tematizzazioni sono quelle consuete dell’immaginario narrativo moderno, a volte insistitamente borghesi e post-borghesi: gallerie d’arte (invisibili) e interni domestici, questioni di coppia e di amicizia, scontri e legami, malintesi e abbandoni. Si può pensare tanto alla drammaturgia nordica otto-novecentesca, alla sua dirompente irrequietezza verso i canoni sociali, quanto a tutto l’immaginario post-seriale e post-mediale che si ripropone in campo cinematografico e televisivo negli ultimi anni; a Ibsen e al teatro dell’assurdo come a Lynch.

© Matteo de Mayda

Si respira un senso di inquietudine, come se ci fosse sempre qualcosa di predisposto a incrinare la delicatezza degli ambienti e la “normalità” degli equilibri; Silvia Costa, nell’incontro dopo lo spettacolo, parla dell’intenzione di lavorare su «una struttura geometrica e sfondarla dal di dentro». E, in effetti, è quello che accade in questo lavoro, sia al livello delle singole scene che in generale sul più ampio piano compositivo. La dialettica fra iperrealtà e surrealtà è una cifra di grande interesse drammaturgico, dal punto di vista tematico: questioni irriducibilmente umane, emotive, come l’amore, la morte, il tradimento, da un lato sono concretizzate nella minutezza dei dettagli, in gesti piccoli e netti, in dialoghi in un certo senso convenzionali, che accadono normalmente e usano spesso un linguaggio comune; dall’altro c’è un contrappunto di elementi stranianti, tanto a livello linguistico, quanto compositivo e visivo. A fianco di situazioni tutto sommato normali, temperature emotive, fragilità del vissuto, si stagliano elementi che debordano continuamente, a richiamare la potenza astratta della grande avanguardia (ad esempio Malevic).

Sembra una questione di proporzione. E dell’energia che si innesca nello scarto fra un livello e l’altro. L’artista, in un’intervista concessa al Tamburo di Kattrin l’anno scorso, in occasione del festival B.Motion (leggi l’articolo), parla in proposito di “realismo dell’immaginazione”.

Ma un punto di interesse di questo lavoro, oltre il piano scenico, si trova sicuramente sul livello della composizione drammaturgica. Quello che di più grande l’uomo ha realizzato sulla terra è un lavoro costruito con precisione sul susseguirsi di una quindicina di scene distinte, apparentemente slegate fra loro. Fra l’una e l’altra si tessono dei fili netti e sottili, a partire da alcuni innesti che portano da un ambiente al dialogo successivo, da un personaggio alla prossima scena.

© Matteo de Mayda

Entrano i performer, la situazione prende vita, a volte si innesca un dialogo o una qualche forma di contatto; poi un elemento s’incrina e tutto si scioglie. «È come se – constata Silvia Costa nell’incontro dopo lo spettacolo – quando si comincia a raccontare, la storia si sfaldasse fra le mani». C’è indubbiamente questo senso di sgretolamento permanente, che, insistito e approfondito di scena in scena, diventa una tensione alla compiutezza continuamente tradita. La fine (e il fine) rimane un orizzonte inavvicinabile, incombente ma impossibile da mettere a fuoco con esattezza.

L’artista parla di una logica “a matrioska”. C’è una struttura lineare cadenzata ritmicamente in modo piuttosto netto con le piccole scene; ma c’è anche la questione dei semi che le legano, degli innesti che si sviluppano, dei sentieri che si interrompono; e, più in generale, la linea appunto misteriosa della scatola che nasconde un’altra scatola, che ne cela un’altra, un’altra, e poi un’altra ancora: lo spettacolo si apre con un cubo che si rompe, il centro del fuoco prospettico è occupato quasi per l’intera durata da un’appuntita architettura suprematista, costruita e smontata dai performer stessi, e, a pensarci bene, c’è il grande (mezzo) cubo bianco che contiene tutte le azioni.

Anche qui, è una questione di proporzione o di scala. L’andamento compositivo possiede una modularità e una pluri-livellarità capace di tenere viva la netta geometria che ritma lo spettacolo, di mantenere insieme in una percezione unitaria la linearità del percorso narrativo e la profondità delle singole scene. Come del resto sul piano tematico e linguistico, dove convenzione e avanguardia, emozione e estetica, normalità e inquietudine lavorano insieme su piani diversi. Nel complesso, probabilmente, alla costruzione di un dispositivo e al suo tentativo di messa in crisi dall’interno, al continuo svelamento e rivelamento (sul piano emotivo e linguistico, drammaturgico e tematico, del senso e della scena).

Roberta Ferraresi