Intervista a Enrico Casagrande e Daniela Nicolò – Motus – a cura di Carlotta Tringali

Come si è sviluppato il percorso/progetto partito da X(ics). Racconti crudeli della giovinezza, arrivato fino a Crac? Rispetto alle tappe precedenti c’è una sostanziale differenza in questo lavoro che risulta molto concettuale, essenziale…

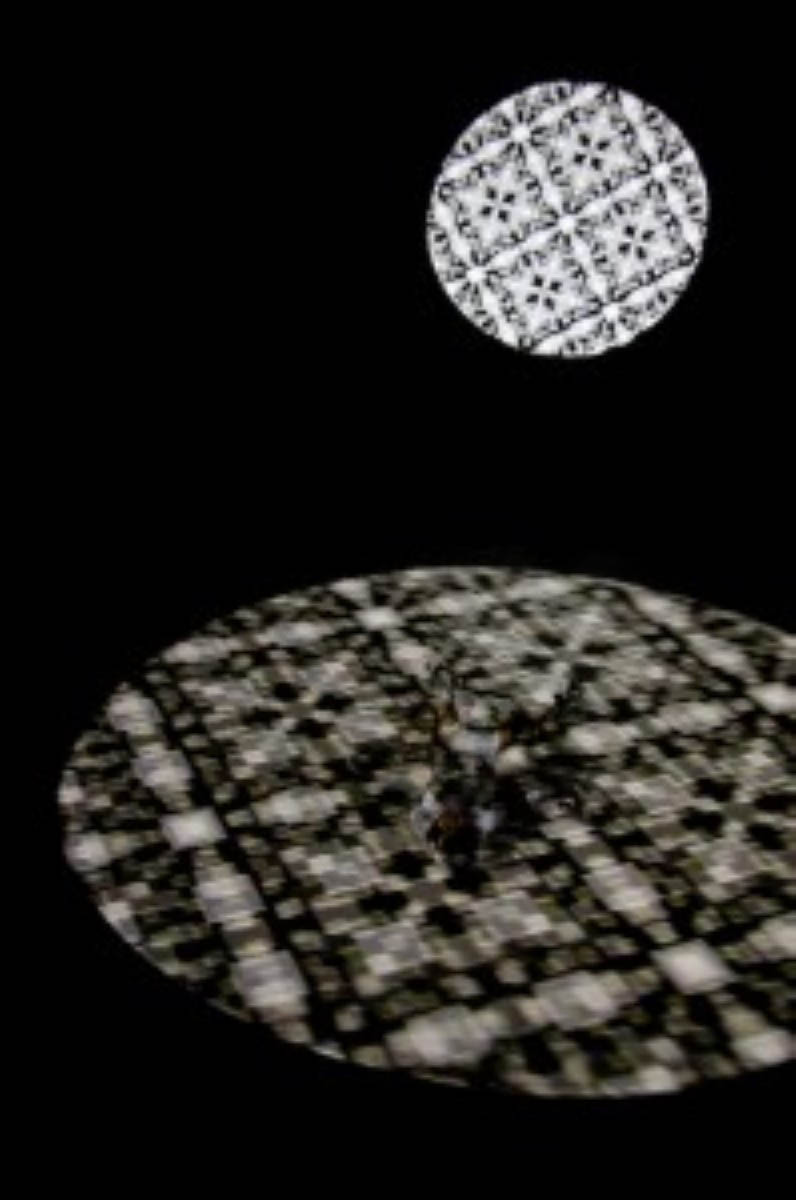

Enrico: Siamo arrivati a Crac dopo aver sviluppato quattro ‘movimenti’ intorno a X (nella periferia romagnola, francese, tedesca e napoletana). C’è una grande aderenza di tutto il progetto X alla città in cui stiamo e ci troviamo. C’è la volontà di vivere la città pienamente: vogliamo stare con la gente, con i ragazzi; vogliamo, in modo documentario, prendere l’umore della città in cui siamo e trasportarlo all’interno del teatro, sul palcoscenico. Ma forse la più grande sfida è poter ripresentare quello che è l’esterno, perché c’è sempre il rischio della finzione. Su questo abbiamo lavorato tanto, per cercare di decodificare questo fuori. Nel processo c’è stata un’inflazione dell’uso dell’immagine. Quello che si vede all’interno degli spettacoli di X è solo una parte delle 50/60 ore di girato fatto ogni volta sulle città, c’è una grande persistenza dell’immagine reale. All’interno di X c’è questa sintesi del girato e Crac deriva da quello, dal lavoro sulle immagine sintetiche. Con Crac ci siamo concentrati sul poter dare lo stesso un’idea di esterno, di città, però con un’immagine non più riconoscibile, non più palazzi o volti, ma semplicemente dei pixel, quello che è la materia base del video. Per questo abbiamo utilizzato le linee geometriche che si compongono e scompongono, che però sono evocative di un ‘mondo’ attraverso un’azione, quella di Silvia Calderoni, che non interpreta nulla, ma vive un suo incedere, cadere, nascere, rinascere, crescere… La parte evocativa è qui più espressa rispetto a X.

Daniela: Abbiamo fatto un lavoro di sintesi, ma sempre mantenendo un rapporto con il fuori, con il reale. In Crac, in ogni città in cui ci spostiamo arrivano delle registrazioni relative all’ambiente politico-sociale, alle pressioni della città. Rimangono queste testimonianze, questi frammenti che sono anche registrazioni prese da youtube quando non abbiamo la possibilità di fare una residenza nella città e quindi poter registrare direttamente sulle strade. Youtube è un archivio disorganico, libero, pieno di frammenti che parlano di tensioni o di momenti collettivi. Ogni volta Enrico acquisisce dalla città delle voci provenienti da comizi, manifestazioni, soprattutto dei momenti di tensione politica, legati alla città. Qui a Padova c’erano delle registrazioni agghiaccianti di Forza Nuova, a Torino c’era una parte relativa alla Thyssen e al G8 degli studenti, a Bologna una serie di interviste, fatte in via del Pratello, agli studenti in relazione al coprifuoco della città e alla chiusura dei locali notturni. C’è una base sonora che è sempre quella, che è legata al traffico, al rumore della città, ma vogliamo mantenere una finestra aperta sul luogo che ci ospita, accogliendo dialetti, voci di strade con la loro sporcizia, con le parolacce. C’è questo lavorare con l’astrazione, ma non vogliamo fare un lavoro puramente formale. Desideriamo mantenere un discorso e questo è un equilibrio molto difficile da trovare, perché si viene trascinati e affascinati dalla forma, dalle tecnologie, dal compiacimento puramente tecnico rischiando così di perdere il senso del discorso. Crac utilizza questi mezzi formali, ma senza lasciare fuori la parte concettuale del discorso; guarda a quelle che sono le fratture e le tensioni piuttosto che ai momenti di conciliazione: ma vogliamo anche dare un piccolo segno di resistenza con questa piantina che nasce dallo sfacelo. C’è questo desiderio di rinnovamento. Operazione che ha anche senso presentata non autonomamente, ma insieme a X….

…penso infatti che la percezione del pubblico sia molto diversa e che cambi a seconda dell’aver visto o meno in precedenza lo spettacolo X (ics). Racconti crudeli della giovinezza. Vedendo solamente Crac – che ha una poeticità anche autonoma – possono arrivare degli input circa i temi affrontati con X ma è più difficile fare un percorso mentale completo; forse solo chi ha visto le tappe precedenti di X riesce a svilupparlo…

Daniela: In genere presentiamo insieme lo spettacolo X e poi Crac. A quel punto si capisce molto meglio il percorso fatto e sviluppato in precedenza. Crac a sé è una performance, non ha una velleità spettacolare, anche per la sua breve durata. Ma in molte situazioni, come qui a Padova, ha anche senso presentato autonomamente, inserendosi in un contesto o in un luogo particolare.

State sviluppando un nuovo progetto, sull’Antigone. Come mai ritornare a questo mito oggi?

Enrico: Il mito è solo un pretesto di partenza e si può vedere una certa continuità dopo X. Riprendere questo mito è appunto un pretesto per riflettere su suo elemento cardine: sulla ribellione di Antigone, sull’idea di dire no al potere di Creonte.

Daniela: Su questo punto stiamo sviluppando un processo di creazione che è molto diverso rispetto a tutto X. Siamo già partiti con questo progetto l’estate scorsa facendo un evento in Calabria, in un anfiteatro greco. C’è stata poi una residenza in Francia e lì abbiamo fatto un altro evento. Ora stiamo realizzando workshop – ne abbiamo già fatto uno a Torino – con tanti partecipanti, scrittori, musicisti, giovani attori…

Enrico: Uno dei punti di ispirazione è la povertà di Antigone, mito che parte dalla sua precedente storia, nel viaggio con Edipo, dal suo mendicare, fino alla rinuncia di far parte della famiglia reale: concetti che parlati con la voce del mito possono sembrare arcaici e ridondanti ma che riportati a un contemporaneo sono delle spinte molto forti per noi, per capire cosa ci interessa in questo momento. E la povertà del teatro, un’umiltà sempre più forte del processo creativo ci interessa molto. A Torino la settima scorsa abbiamo fatto questo studio nel nulla, senza video, senza musica, con due corpi e molto testo, ma lavorato a modo nostro; non quello di Sofocle, ma un testo di riflessione dell’attore stesso su quello che sta facendo, un entrare e uscire dal ‘perché’. L’attore stesso, proprio come noi, si domanda il perché fare certe cose sulla scena e perché Antigone oggi.